SCROLL

盆梅とは

盆梅とは鉢植えの梅、つまり梅の盆栽のこと。

長浜盆梅展は開花時期に応じ、約三百鉢の中から約九十鉢を純和風の座敷にずらりと展示します。

中には、高さ三メートル近い巨木や、樹齢四百年と伝わる古木もあります。

長浜盆梅展は昭和二十七年からはじまり、今年で七十五回目を迎えます。

新春の風物詩として親しまれています。

盆梅一覧

長浜の盆梅展には、他に類を見ない巨木・古木があります。

また、それぞれの盆梅に名前を付け、深い愛情を注ぎながら育てています。

約三百鉢の中から開花時期に合わせて常時九十鉢を展示しています。

フォトコンテスト

今今回で14回目となる盆梅展フォトコンテストを開催し、長浜盆梅展の魅力あふれた写真を募集します。

入賞者には、長浜市長賞(賞金5万円)のほか、ホテル宿泊券、地域特産品など賞品を授与いたします。

2022年 両部門共通 朝日新聞社賞「疑似夜景」

お茶席・お土産

ゆっくりお茶を飲みながら盆梅を眺められるお茶席をご用意いたしております。また、盆梅展にちなんだ御菓子やグッズ、長浜の銘菓・特産品などを取り揃えております。

期間・料金

| 【期間】 | 令和8年1月10日(土)~3月10日(火) |

|---|---|

| 【休館】 | 期間中無休 |

| 【会場】 | 慶雲館 |

| 【時間】 | 9時~17時(入館は16時半まで) |

| 【料金】 | 大人(高校生以上) 900円 小・中学生 400円 団体料金 20名以上 2割引 |

周辺観光

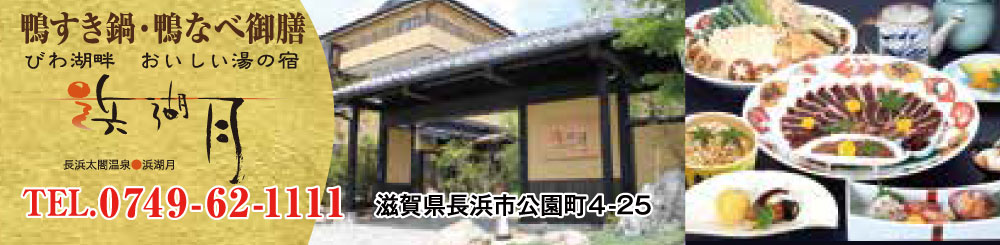

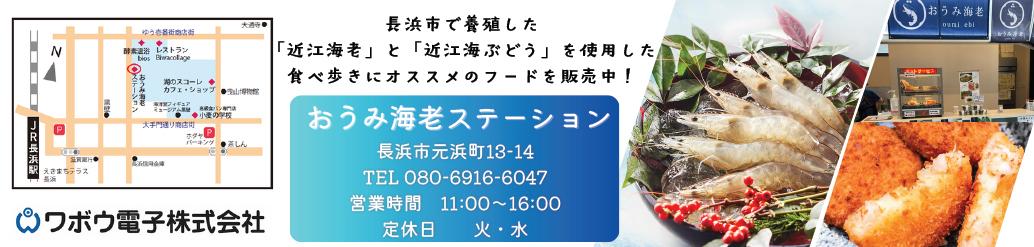

会場の慶雲館はJR長浜駅から近い長浜市街中心部にあり、盆梅展のご鑑賞後に周辺を観光するにも便利です。